먼저 연기차단커튼에 대해 같이 알아보자

스모크커튼(이하 연기차단커튼)은 사실 매우 간단한 장비다. 소방담요 혹은 영어로 파이어 블랭킷(fire blanket)으로 불리는 방염포와 같은 실리콘, 파이어글라스 혼용 재질로 만들어진 일종의 커튼이다. 연기차단커튼을 사용해 출입구를 차단하는 게 장비 사용의 목적이다.

목적을 달성하기 위해 연기차단커튼에는 빠르고 효율적으로 사용할 수 있는 방문 턱걸이 봉과 유사한 막대 타입의 고정장치가 포함된다. 이 장치는 출입문 폭에 맞춰 크기를 조절할 수 있는 2개의 봉으로 이뤄진 주요부로 구성된다.

이 부품 사이에 길이를 연장할 수 있는 막대가 있다. 연기차단커튼의 막대 길이는 상황에 맞춰 조절이 가능하고 문틀에 맞는 적절한 길이를 선택한 후 간단하게 고정할 수 있다.

이 유동적인 길이 조절 기능을 활용해 연기차단커튼 폭을 일차적으로 조절한다. 이후 한 쪽 방향(아래쪽)으로 돌리며 고정하는 나사식 메커니즘으로 길이를 좀 더 세밀하게 조절하는 추가 고정기능이 개선됐다. 이렇게 하면 커튼 양 상단의 끝이 문틀에 단단히 고정된다.

그러면 문의 위쪽 끝부분이 문틀에 완전히 밀봉된다. 방염 재질의 커튼이 중력 방향인 출입문 아래쪽으로 자연스럽게 펼쳐져 문 하단부의 연기와 공기 흐름을 막아준다.

이 커튼은 문 상단에 걸려있어 자유롭게 아랫부분을 움직일 수 있다. 이는 소방관들이 이 커튼을 통해 자유롭게 방을 드나들 수 있다는 걸 의미한다.

출입문의 높이가 연기차단커튼보다 큰 경우와 같이 개구부를 더 많이 차단해야 할 땐 최상단에 첫 번째 커튼을 설치한 뒤 두 번째 연기차단커튼을 보다 더 낮은 위치에 설치할 수 있다. 이렇게 설치하면 문은 거의 밀폐되겠지만 소방관이나 거주자들의 출입구로 사용하기 불편해진다는 단점이 생긴다.

1. 설치 위치

|

연기차단커튼은 일반적으로 휴대용 가방에 보관해 운반한다. 설치하고자 하는 출입문 등 개구부에 도착했을 때 가방에서 연기차단커튼을 꺼낸다. 커튼을 완전히 펴고 문틀에 연기차단커튼을 설치한다.

소방관 한 명이 가로 약 68㎝에서 최대 약 150㎝까지 늘일 수 있는 커튼봉을 이용해 혼자 손쉽게 연기차단커튼을 설치할 수 있다.

설치할 땐 조절 가능한 막대를 1차 고정해 문틀에 장착한다. 다음으로 2차 고정장치를 사용해 막대를 더욱 단단히 조여 문틀에 단단히 고정한다.

높이 약 190㎝의 연기차단커튼을 가장 효과적으로 사용하려면 화점 측에 최대한 가깝게 설치해야 한다.

아파트 출입문보다는 화재가 발생한 침실과 같은 화재실 문에 연기차단커튼을 설치하는 게 보다 효율적이라는 의미다. 이는 화재실을 직접적으로 차단함으로써 화재실 내부를 산소 급기가 제한된 환기가 불량한 화재 상태로 전환시킨다.

화재실 문이 열리면 즉시 공기와 연기의 유동 흐름이 만들어지기 때문이다. 그 후 화재는 연소를 위해 즉시 인접실로부터 신선한 공기를 빨아들이면서 연소를 위해 공기를 소비하기 시작한다.

화재실과 보행거리가 다소 떨어져 있는 아파트 주 출입문에 설치된 연기차단커튼은 이런 공기 유동을 막기 위한 아무런 효과도 만들어 내지 못할 것이다.

2. 외부로의 농연 유출 제한

앞서 언급한 아파트 화재 시나리오에서 복도와 계단층으로 유입되는 농연은 화재층 상층부의 모든 거주자에게 즉각적인 위협이 된다.

화재실에서 외부로의 연기 유동 흐름은 연기차단커튼을 사용해 대부분 막을 수 있다. 건물에서 외부로 탈출할 때 모든 대피ㆍ이동 경로에 연기를 최소화해 전술적인 접근이 가능하다는 의미다.

소방관은 환기가 불량한 상태의 화재에 직면하면 문을 열기 전 연기차단커튼을 먼저 설치하는 방법을 선택할 수 있다.

통상적으로 주택 내부의 안방과 같은 구획실 출입문, 즉 방문은 대부분 구획실 내부인 안쪽으로 밀면 열리는 구조로 돼있다.1) 그런 구조에서 연기차단커튼을 먼저 설치하면 연기가 화재실 외부로 유출되는 걸 최소화할 수 있게 된다.

환기가 양호한 상태에서의 화재는 빠른 공기 유입으로 인해 화재실 내부 온도가 훨씬 더 높아지게 된다. 진압대원들은 전통적인 내부 진입 공격 전술에 따라 연기가 뿜어져 나오는 걸 관찰하며 화점을 향해 조금씩 역으로 전진해야 할 거다.

그들이 화점을 향해 조금씩 전진하는 동안 열기는 연기층을 통해 복사열로 대원들에게 조금씩 전달된다. 이런 열의 전달 강도는 두 가지 이유로 인해 환기 상태가 불량할 때의 화재보다 더 크다.

1) 더욱 뜨거운 연기층 온도로 인해 진압대원이 받는 더 큰 온도차

2) 더욱 빠른 연기 확산 속도

이 두 가지 요소는 연기차단커튼을 이용하면 화재실 연기가 배출되는 속도를 제로에 가깝게 줄일 수 있다. 이는 화재의 열 전달율도 크게 낮출 수 있게 된다.

따라서 대원들이 화재 현장에서 활동하지 못할 정도로 뜨거워지는 걸 지연시키고 해당 현장 환경에서 더 오랫동안 활동할 수 있는 상황을 만들 수 있게 된다.

3. 공기의 유입 제한

|

연기차단커튼은 개구부를 대부분 덮어 내부로 유입되는 신선한 공기 흐름을 제한한다. 그러나 연기차단커튼의 하단 끝부분에는 여전히 개방된 뜬 공간이 남아있어 신선한 공기가 실내로 유입될 수 있는 개연성이 있다.

따라서 공기 흐름이 완벽하게 중단되진 않는다. 그러나 이 제한된 공기가 유입돼 흐르는 양은 완전히 열려있는 상태의 개구부보다 훨씬 적어진다.

화재진압 시 개구부를 통제하는 ‘도어맨(door man)’이 적용하는 ‘차단 배연’과 비교하면 공기가 들어갈 수 있는 개구부의 형태 자체가 다르다는 걸 유념해야 한다. 연기차단커튼은 바닥 부분에 옆으로 길쭉한 수평 형태로 다소 열린 공간이 남아있게 된다.

이 개구부 공간으로는 소량의 공기가 내부로 유입된다. 반면 도어맨이 문을 컨트롤하며 수동으로 만드는 개구부는 가로 5~10㎝, 세로 2.2m 크기의 위아래로 길쭉한 세로형인 수직 형태로 만들게 된다. 일반적으로 연기층 아래 영역에는 가로형태의 내부로 유입되는 공기 흐름만이 존재한다.

물론 때에 따라 연기층 상부 영역에서도 밖으로 유출되는 공기 흐름이 생길 수 있다. 각각의 도어맨이 만드는 수직 형태의 열린 개구부가 대원 개개인의 노하우를 통해 어떤 특정 방식으로 공기가 덜 유입되게 하는진 분명하지 않다.

하지만 일반적으로 도어맨이 소방호스를 내부로 집어넣는 방식에는 이러한 수직형 개구부 틈새가 분명히 도움을 줄 수 있다. 따라서 도어맨의 방법이 무조건 나쁘다고 말하긴 어렵다. 이 두 가지 방법 모두 각자의 장단점이 있기 때문이다.

공기가 화재실로 유입돼 발생하는 영향 효과를 볼 때 출입문이 유일하게 환기가 가능한 개구부라면 환기 유도형 플래시오버의 위험은 매우 감소할 수 있다. 환기가 불량한 상태의 화재실 개구부를 열면 2~4분 이내에 빠른 화재발달로 환기 유도형 플래시 오버가 발생할 수 있다.

이 때 연기차단커튼을 빠르게 설치한다면 내부로 유입되는 공기 흐름을 크게 줄일 수 있다. 이러한 효과는 화재 성장 또한 크게 지연시키게 된다. 특히 이렇게 형성된 환기가 불량한 상태의 화재 조건은 진압대원들이 화점의 위치를 파악하고 진압할 수 있는 충분한 시간을 벌어줄 수 있다.

백드래프트에 대한 위험도 줄어들게 된다. 일반적으로 문을 열자마자 형성되는 변화인 소위 ‘중력류의 유동(gravity current)’은 연기차단커튼에 의해 방해받게 될 가능성이 크다.

중력류 효과는 일반적으로 뜨거운 연기와 차갑고 신선한 공기를 혼합하게 한다. 이 혼합과정이 방해받게 되면 백드래프트에 필요한 가연성 혼합물(flammable mixture)이 만들어지지 않게 된다.

4. 송풍기 역류 제한

지난 수년 동안 전 세계 연구자들은 가장 효율적인 송풍기 배치 위치를 결정하기 위한 연구실험을 다양하게 진행해왔다. 송풍기를 출입문 앞에 놓으면 공기는 송풍기와 출입문까지의 거리가 짧아질수록 더 빨리 유입된다.

하지만 송풍기의 위치가 출입문과 지나치게 가까워지면 송풍기에 의해 만들어진 원뿔 모양의 공기 흐름이 출입문을 덮지 않게 되고 개구부 상단에 내부에서 빠져나오는 연기 흐름이 즉시 형성된다.

연기차단커튼은 이런 현상을 예방할 수 있다. 연기차단커튼을 사용해 출입문 상단을 미리 덮어 놓으면 빠져나오는 상부 배기의 흐름이 차단되고 송풍기의 효율 또한 높아지게 된다.

이 외에도 배연전술을 실시할 때 급기구(inlet)와 배기구(outlet) 사이의 크기 비율이 매우 중요하다는 연구 결과가 나왔다. 송풍기를 사용한 ‘양압배연(PPV, Positive Pressure Ventilation)’의 경우 이상적으로는 배기구가 급기구보다 커야 한다.

대부분 개구부의 크기는 건물의 크기와 형태, 용도 등에 의해 결정된다. 급기구는 대개 건물 등의 출입문으로 설정된다. 출입문의 면적은 대부분 약 2㎡다.

배기구는 열린 창문일 경우가 많다. 종종 화재실의 창문 면적을 모두 합한 크기는 생각만큼 그리 크지 않다. 화재실의 모든 창문의 면적 합이 2㎡ 이상인 경우는 드물다. 연기차단커튼은 급기구인 출입문의 크기를 1㎡까지 줄여 양압배연 효율을 높일 수 있다.

|

마지막으로 연기차단커튼을 활용한 양압배연 전술은 아파트 계단실 혹은 계단층을 연기로부터 더욱 안전하게 보호할 수 있다.

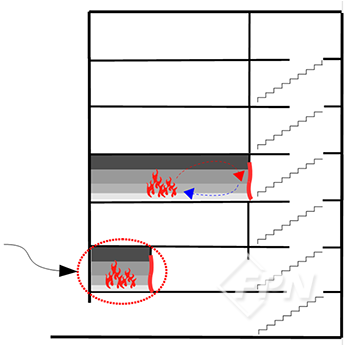

[그림 4]를 보면 파란색 네모 블록을 연기차단커튼이라고 가정하고 내부 공격이 양압배연 전술과 함께 적용될 때 계단실을 통해 연기가 건물 상부의 개구부로 더 잘 배출되고 있음을 보여준다. 하지만 이 접근법의 또 다른 치명적인 단점은 잘못 설정된 양압배연은 화재 성장을 가속할 수 있다는 데 있다.

연기차단커튼을 사용하면 화재층 혹은 화재실에서 외부로 유출되는 연기의 흐름이 중단된다. 그러면 송풍기가 화재에 미치는 영향 또한 제한적이 된다.

화재가 발생한 아파트 주민이 대피 중 출입문을 열어뒀다면 계단실로 다량의 연기가 유출될 수밖에 없다. 이 점은 화재진압을 실시하는 대원들에게도 마찬가지다.

진압대원들은 현장 도착 이후 연기차단커튼으로 출입문을 차단조치할 수 있다. 다음으로 건물 상부의 연기배출을 위한 배기구 목적인 개구부를 개방할 수도 있다.

그 후 송풍기를 작동시켜 계단에서 연기를 제거한다([그림 4] 참조). 연기가 계단실에서 제거되면 건물 상부의 배기구를 다시 닫을 수 있다. 이런 조치를 통해 전체 계단실에 양압 영역을 형성해 화재실로부터 누출되는 연기에서 계단을 보호할 수 있다.

5. 연기차단커튼 평가를 통한 화재 성상 상황 평가

연기차단커튼은 윗부분이 문 프레임에 단단히 고정돼 있다. 하지만 아랫부분은 커튼과 같이 부드럽게 드리워져 있다. 이는 커튼이 공기 흐름의 영향을 받는다는 걸 의미한다. 커튼은 유동적으로 움직일 수 있고 그 움직임을 관찰함으로써 몇 가지 결론을 도출해낼 수 있었다.

연기차단커튼 하단부의 움직임에는 아래와 같은 세 가지 다른 가능성이 있다.

1) 커튼이 안쪽으로 날리고 있다.

2) 커튼이 움직임 없이 가만히 있다.

3) 커튼이 바깥쪽으로 날리고 있다.

연기차단커튼이 화재실 안쪽으로 날리면 내부에 또 다른 배기구가 열렸다고 결론 내릴 수 있다. 화재는 아마도 창문이나 또 다른 문을 통해 테라스 혹은 건물 밖으로 연기를 내뿜고 있을 거다. 연기차단커튼 아래 공간은 신선한 공기를 공급하는 데 효율적으로 사용된다.

두 번째 개구부는 양방향(BiD) 공기 유동 경로가 만들어졌을 수도 있어 화재는 첫 번째 환기구인 현관문만 사용했을 때보다 훨씬 더 많은 공기가 유입될 수 있다. 더 많은 공기가 유입된 화재는 매우 큰 열 방출 속도에 도달하게 될 가능성이 커진다.

커튼이 가만히 드리워져 있다면 화재실에 대한 두 번째 환기구, 즉 급기나 배기를 위한 개구부가 만들어지지 않았을 거다. 이는 연기차단커튼 아랫부분으로만 유입되는 공기 때문에 화재 성장이 영향을 받는다는 걸 의미한다.

커튼 아래는 매우 작은 부분이라 화재 크기는 큰 영향이나 변동 없이 작게 유지될 거다. 이 경우 화재는 환기지배형 화재일 확률이 높다. 때때로 커튼이 약간씩 움직일 가능성도 있다. 이는 연기차단커튼이 설치된 화재실 외부와 내부의 압력 차이 때문에 발생한다.

커튼이 화재실 바깥쪽으로 날리는 경우는 위험한 상황이 발생했다고 봐야 한다. 커튼은 보통 바깥쪽으로 연기가 배출될 때만 날린다. 물론 커튼이 설치된 아랫부분에서도 연기가 뿜어져 나올 수 있다.

결국 이는 어딘가에 두 번째 환기구가 개방됐다는 의미다. 외부에서 바람이 불어 두 번째 환기구가 단방향(UiD)의 급기구가 된 경우다.

이런 상황에서는 돌풍과 같은 바람에 의한 화재 효과(Wind Driven Fire)가 나타날 수 있다. 진압대원들은 이런 상황에서 극도로 신중하게 행동해야만 한다.

커튼이 바깥쪽으로 날리는 또 다른 상황은 두 개 이상의 층으로 된 주택 화재의 상황일 수 있다. 일반적으로 출입문은 아래층에 있지만 항상 그렇진 않다.

때로는 경사 지형에 세워져 층수가 나뉜 건물과 같이 전ㆍ후면에 각 1개씩 출입문이 두 개 있는 때도 있다.

전면에서 보기엔 지상층이지만 건물에서는 2층인 주 출입문에 커튼이 설치됐는데 커튼이 설치된 아래층, 즉 후면에서 볼 때 지상층이지만 건물에서는 1층인 출입문이 닫힌 채 화재가 발생하면 그 커튼이 설치된 전면의 출입문은 굴뚝 역할을 하게 된다. 이런 때도 커튼은 바깥쪽으로 날리게 된다.

6. 연기피해 제한

|

연기차단커튼은 연기가 가득 찬 구획실과 인접한 실을 분리해 연기로 인한 피해를 줄일 수 있다. 화재 현장에서는 연기로 인한 피해가 상당히 크다. 연기와 접촉한 모든 장소는 청소가 필요하다. 이는 정말 번거로운 작업이다.

종종 많은 가구가 냄새와 오염으로 인해 청소가 어려워 버려야 한다. 벽도, 바닥도 청소해야 한다. 그다음엔 냄새를 없애기 위한 작업이 필요하다. 벽을 다시 칠해야 하는 경우도 부지기수다.

이 모든 일은 연소 확대되지 않은 방에서도 사후청소비용이 증가하는 원인이 된다. 특히 연기가 배출되는 과정에서 몇 개의 방을 통과해야 하면 연기로 인한 피해가 막대해진다. 연기차단커튼을 사용하면 연기로 인한 피해를 크게 줄일 수 있다.

|

|

|

[그림 6]은 독일 화재 현장에서 연기차단커튼의 사용 효과에 대한 예시를 명확하게 보여준다. 화재가 발생한 후 연기가 유입된 병실은 그을음으로 덮여 있었다. 그러나 연기차단커튼을 통해 복도로 유입되는 연기를 차단해 복도에서는 연기로 인한 피해를 방지할 수 있었다.

그렇다면 어떤 단점이 있을까?

당연히 단점도 있다. 연기차단커튼은 보통 규격화된 휴대용 가방에 넣고 다닌다. 이미 내부 진압대원들은 현장 활동을 위해 공기호흡기(SCBA)와 열화상카메라(TIC), 소방호스, 문 파괴 기구 등 많은 장비를 휴대하고 있다.

연기차단커튼이 들어 있는 여분의 가방을 더 가져가는 건 어찌 보면 불가능할 수도 있다. 다행히 환기가 불량한 상태의 화재 현장에서는 일정 시간 여러 작업을 할 수 있는 상황적인 여유가 있다.

여기서 진압대원들은 또 다른 계획을 고려해야 한다. 화재실의 문을 열기 전 내부상황이 환기가 불량한 상태의 화재, 즉 기밀이 잘 된 상황이라고 판단되면 진압대원 중 한 명이 연기차단커튼을 가져올 수도 있다.

동시에 송풍기를 배치해 누출되는 연기를 즉시 제거함과 동시에 인접한 구획실을 양압화할 수 있고 연기차단커튼이 설치되면 그 타이밍에 맞춰 내부 진압 공격을 시작할 수 있다.

또 다른 단점은 환기가 양호한 화재에서 발생한다. 화재가 성장하고 있을 때 선착대원들이 현장에 도착하면 화재 현장에는 이미 연기층이 형성되고 있을 거다. 아마도 연기는 인접한 공간으로 누출될 가능성이 크다.

그럼 연기층은 매우 느리게 내려와 가시성이 그대로 유지된다. 그러나 연기차단커튼을 설치하는 순간 연기층은 제한된 공간의 한계성으로 인해 더 빨리 내려가게 된다. 이런 상황에서는 대원의 현장 활동 가시성도 빠르게 감소하게 될 거다.

마치며

연기차단커튼은 독일과 유럽에서 이미 잘 알려진 장비다. 현재 유럽에서는 1만여 개 이상이 사용되고 있다. 라익(Reick) 교수는 연구를 위해 독일 소방에서 실제 연기차단커튼이 사용된 약 1400여 건의 화재 현장 보고서를 수집했다.

이는 현재 연기차단커튼이 화재 현장에서 주요하게 사용되는 도구라는 걸 반증한다. 현재 우리나라도 많은 업체에서 연기차단커튼을 판매하고 있다.

서울소방학교는 2018년 이후 이미 신규임용자 소방공무원 과정에 연기차단커튼 교육훈련을 포함해 진행하고 있다.

연기차단커튼 사용을 위한 문틀 등 주요 구조와 목적은 독일 등 유럽 소방과 우리가 같은 만큼 직원들이 현장 통제와 대원안전, 그리고 더욱 효율적인 화재진압을 위해 많이 활용할 수 있는 그 날이 오길 기대한다.

1) [그림 3]과 같이 바깥쪽으로 열리는 출입문의 경우 화재실 내부진입절차(door entry procedure)에 따라 내부 진입이 결정되면 출입문을 열자마자 연기차단커튼을 설치하면 된다.

참고문헌

Lambert Karel & Baaij Siemco, Brandverloop: technisch bekeken, tactisch toegepast, 2011

Lambert Karel, Solutions to Rapid Fire Progress, de brandweerman, mei 2013

Reick Michael, Smoke Flow Control and related tactical issues, presentatie tijdens IFIW 2014, Polen

Reick Michael, Smoke Flow and related tactical issues, paper voor IFIW 2014

Lambert Karel, Baaij Siemco, Nieling Hans & Vandenberghe Hein, Brandbestrijding: technisch bekeken, tactisch toegepast, 2015

Lambert Karel, Piercing nozzles, 2014

Arnalich Art, Smoke stopper – operational manual, 2015

Reick Michael, Smoke BlockAID – a portable smoke blocker for firefighting, 2012

www.rauchverschluss.de

Lambert Karel, Backdraft: fire science and firefighting, a literature review, 2013

Lambert Karel, Experimentele studie van het gebruik van overdrukventilatie in een traphal bij een brandweerinterventie, Masterthesis, Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering, Ugent, 2012

Reick Michael, personal talks

Arnalich Art, personal talks

Lambert K, Merci B (2014) Experimental study on the use of positive pressure ventilation for fire service interventions in buildings with staircases, Fire Technology, Vol 50, p 1517-1534

Lambert Karel, Ventilation openings and fire, De brandweerman, mei 2014

'화재감식평가' 카테고리의 다른 글

| 3. 2타입 화재사례와 문제점 (0) | 2023.03.20 |

|---|---|

| 화재조사 보고서 (0) | 2023.03.16 |

| 미국 APS ESS 화재ㆍ폭발 사고로 알아보는 ESS 화재 대책- Ⅰ (0) | 2022.10.20 |

| 소방내전- Ⅷ (0) | 2022.10.20 |

| [화재조사관 이야기] “전기적 요인인가, 기계적 요인인가? 임대인, 임차인 누구의 책임인가?” (0) | 2022.09.21 |