십수년 전부터 운영한 법인데… 허술한 관리ㆍ감독에 실효성 의문

시험성적서로 허가하는 감독 체계 고수 “제 성능 여부 알 수 없어”

관련 업계조차 신뢰 못 하는 현행 제도 “손해 보는 장사 하겠나”

전문가들 “현장 적용 물품 성능 확보 위해선 허가 체계 손질해야”

|

[FPN 신희섭, 박준호 기자] = 특정 다중이용업소 시설에 설치하는 준불연 이상 성능의 실내장식물이 제 성능을 갖췄는지조차 알 수 없는 사각지대에 노출돼 있는 것으로 <FPN/소방방재신문> 취재 결과 드러났다.

현행 ‘다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법(이하 다특법)’에 따라 특정 다중이용업소에 설치하는 실내장식물은 준불연 이상의 성능을 갖춰야 한다. 다만 시공하는 실내장식물이 일정 규모보다 적으면 방염성능만 갖춰도 된다.

문제는 이 법규에 따라 설치되는 불연 또는 준불연 실내장식물이 실제 현장에 적용되는 과정에서 성능을 담보하지 못한다는 점이다. 현장 물품 성능의 일치성 확보 없이 운영되는 소방의 관리ㆍ감독이 문제로 지적된다.

이 제도를 십수 년간 운영해 온 소방청은 현장에 시공된 제품의 성능을 검증한 사례조차 없었던 것으로 확인됐다. 안전사각지대에 놓인 특정 다중이용업소 실내장식물의 검증체계 문제를 <FPN/소방방재신문>이 집중 취재했다.

◇이원화된 성능검증 체계라니… 문제는?

|

소방청에 따르면 ‘다특법’에 따라 적용되는 불연 또는 준불연 성능의 실내장식물은 건축자재 관련 공인인증기관의 ‘시험성적서’나 한국소방산업기술원(KFI)의 인정을 받은 물품만 현장에 적용할 수 있다.

KFI인정(실내장식물의 불연ㆍ준불연 재료의 KFI인정기준) 검사 체계는 제품의 최초 성능 인정 이후에도 양산될 때마다 성능검사(제품검사)가 이뤄진다. 성능이 확보되지 않은 불량 자재는 유통 자체가 어려운 구조다.

하지만 이 KFI인정은 현실에서 쓸모없는 인증으로 취급받고 있다. 공인인증기관의 준불연 이상 ‘시험성적서’만으로도 쉽게 허가가 나기 때문이다.

‘시험성적서’는 업체가 임의로 제출한 샘플 시료의 성능만을 확인한다. 시험에 합격한 업체는 시험성적서를 내세워 자유롭게 제품을 유통할 수 있다.

시험성적서만 받아 설치되는 물품은 사전 제품검사 개념이 없기 때문에 실제 현장 시공 제품을 떼어내 실험하지 않는 한 성능 확보 여부를 확인하기 힘든 맹점이 있다.

◇불량 자재 못 거르는 ‘시험성적서’… 소방청만 모르나

시험성적서를 확인해 현장에 적용하는 특정 물품의 검증체계는 이미 건축 분야에서 실패한 정책으로 꼽힌다. 시험성적서와 현장 시공 제품의 동일 성능이 확보되기 힘들기 때문이다.

‘건축법’에 따라 내화자재를 납품하는 건축 분야에선 이 같은 문제가 지속해서 드러난 바 있다. 관련 업계가 성적서만을 내세워 소위 ‘짝퉁’ 자재를 납품하거나 성적서를 위조하는 등 사회적 논란을 낳았다.

게다가 아파트에 대량 공급된 방화문의 성능미달 문제 등 지자체 감사나 경찰수사 등 통해 여러 차례 문제가 됐다. 지난 2018년에는 인천지방경찰청이 성능미달의 방화문을 제작하고 시험성적서 유효기간을 위조한 협의로 100명이 넘는 제조업자를 검거하기도 했다. 결국 이를 감독해야 하는 국토교통부로 비난이 향했다.

이에 국토교통부는 시험성적서 발급 당시의 제품이 그대로 현장에 적용되는지 불시 단속하는 ‘건축기준 모니터링 사업’을 2014년 도입해 현재까지 운영 중이다. 지난 2013년 60여 일 만에 꺼진 안성 코리아 냉장창고 화재가 난연성능 기준에 부적합한 샌드위치 패널 등을 사용해 화세를 키웠다는 지적 이후 마련된 제도다.

국토교통부가 7년간 건축안전 모니터링 등을 통해 불시점검한 결과 부적합률은 ’14년 89.8, ’15년 30.3, ’16년 37.1, ’17년 45.6, ’18년 33.2, ’19년 18, ’20년 31.6%였다. 시험성적서와 다른 불량 자재 유통 문제가 여전히 끊이지 않고 있는 셈이다.

국토교통부는 근본적인 문제 해소를 위해 지난해 말 제조ㆍ유통체계뿐 아니라 정기점검을 통해 사후관리까지 실시하는 ‘건축자재 품질인정제도’를 새롭게 도입한 상태다.

국토교통부는 이를 통해 제조 현장 점검은 물론 원재료 추적 관리와 제조공정 관리, 제조ㆍ검사설비 관리 여부 등 품질관리 능력을 확인하고 인정 이후의 정기점검으로 사후관리를 강화하겠다는 방침이다.

하지만 소방은 여전히 시험성적서에 의존하는 정책을 유지하며 사후관리조차 전무한 불연ㆍ준불연 기준을 계속 운영하고 있다는 지적을 받는다.

◇허가 이후에도 사각지대는 해소 못 해

한번 허가가 난 다중이용업소에 만일 제 기능을 못 하는 물품이 적용된다면 문제는 지속될 수밖에 없다.

‘소방법’상 규제된 안전시설 등은 주기적인 점검이나 소방서로부터 관리ㆍ감독을 받는 게 통상적이다. 하지만 이 과정에서도 시험성적서만으로는 실내장식물의 불연ㆍ준불연 성능을 파악하는 데에는 한계가 따른다.

소방시설 자체점검 제도 역시 마찬가지다. A 소방시설관리사는 “다중이용업소 등 대상물의 실내장식물을 자체점검 과정에서 검사하긴 한다”면서 “이때도 시험성적서 여부만 확인하지 성능을 갖췄는진 점검하지 않는다”고 설명했다.

B 소방시설관리사는 “소방시설 작동점검이나 필증이 붙어 있는지 확인하는 데만 몇 시간이 걸린다”며 “준불연 성능 이상이 나오는지 확인하기 위해 실제로 물품을 떼어내 실험해 볼 수는 없는 노릇 아니냐”고 반문했다.

◇ “밑지는 장사하겠나”… 업계조차 불신 커

취재 과정에서 접촉한 업계 관계자들조차 현장에 설치된 물품 성능에 의구심을 보이는 상황이다.

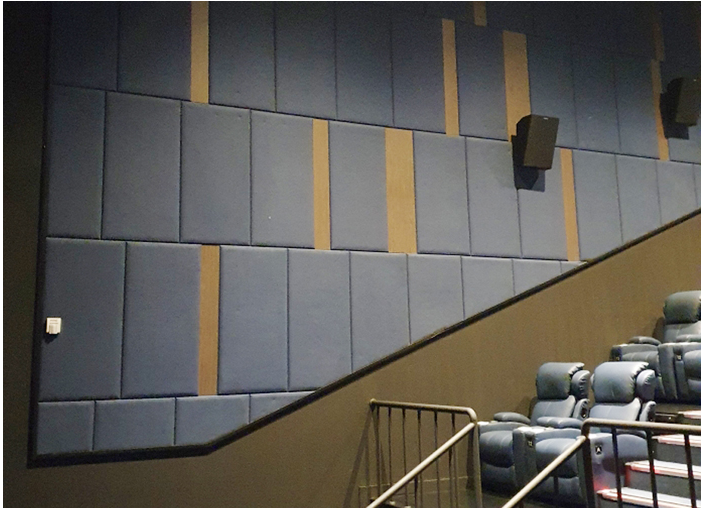

실내장식물 업계의 C 씨는 “보통 극장이나 공연장 등 벽면과 전장에는 흡음을 위한 실내장식물들이 대량으로 들어가고 있지만 이 물품들이 성적서와 동일한 수준으로 제작됐는지는 사실 우리도 알 수가 없다”며 “성적서 발급 당시에만 성능을 확보했을지는 납품업체 말고는 알 수 없다”고 귀띔했다.

‘다특법’에서 규정하는 성능대로 실내장식물이 유통되는지 알 수 없는 현실에서 시험성적서가 인정되면 굳이 제품검사까지 진행하는 KFI인정을 받아야 할 이유가 없다는 입장도 내비치고 있다. 생산 때마다 수수료를 내야 하는 검사 방식을 따르면 오히려 손해를 볼 수 있다는 이유에서다.

업계의 D 씨는 “시험성적서만으로 납품이 가능한 구조에서 추가 비용까지 내면서 한국소방산업기술원의 검사를 받으면 오히려 물품 가격만 올라가 경쟁력을 잃게 된다”며 “두 가지 인증 체제에선 허가도 쉽고 돈도 적게 드는 방식을 선택할 수밖에 없다”고 했다.

◇ 허점 가득한 현 체계, 대책 없을까

전문가들은 시험성적서의 빈틈을 악용한 불량 자재 유통을 막기 위해선 유통 전 제품검사를 진행하는 검ㆍ인증체계로 허가 방식을 일원화하거나 유통 이후 사후 감독을 강화하는 대책을 마련해야 한다고 입을 모은다.

E 소방기술사는 “한국소방산업기술원에서 하는 제품검사처럼 개별인증을 내주는 게 실질적인 대책일 수 있다”며 “이 제도가 도입되면 불량 자재 유통이 현격히 줄어들 것”이라고 강조했다.

F 소방기술사는 “불량 자재 유통을 막기 위한 대책으로 국토부에서 모니터링 사업 등을 시행했지만 크게 효과가 없었던 것도 사실”이라며 “시험성적서를 허용하더라도 물품이 출고되기 전 성능을 확인하는 체계를 마련하거나 현행 이원화된 인증 체계를 KFI인정으로 한정하는 게 방법이 될 수 있다”고 했다.

G 소방기술사는 “유통 전 사전 제품검사 역시 샘플링으로 진행되기 때문에 만능은 아니기에 불량 자재가 유통되면 수거가 힘들다는 문제가 발생한다 “품질인정관리제도는 잘못된 게 있으면 형사고발 등 무한책임을 지기 때문에 이를 소방에 도입하는 것도 대안이 될 수 있다”고 말했다.

소방청은 현재 시험성적서로 인허가가 이뤄지는 게 위법사항은 아니지만 우려되는 문제에 대해서는 대책을 마련하겠다는 입장을 밝혔다.

소방청 관계자는 “현행법상 시험성적서를 확인하는 검증체계가 법적으로 문제되는 건 아니지만 안전사각지대가 발생할 수 있다는 지적에는 공감한다”며 “국토교통부와 협의를 하는 등 불량 자재의 유통 우려에 대한 문제성을 검토해 보겠다”고 덧붙였다.

'건축방재' 카테고리의 다른 글

| 사회적재난(화재)시 대피시설(피난사다리)에 대한 강화 필요성 검토 (0) | 2022.04.18 |

|---|---|

| 2021 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리 업무매뉴얼 (0) | 2022.04.01 |

| 격이 다른 화재탐지시스템 ‘SRF 2.0’ 내놓은 한국지멘스 (0) | 2022.03.25 |

| 방화 댐퍼 (Fire Dampers)- Ⅱ (0) | 2022.03.23 |

| 기계설비 이해 (0) | 2022.03.22 |