방화 댐퍼의 시험기준과 방법

1. 방화 댐퍼의 내화시험

방화 댐퍼의 시험체는 현장에 설치되는 것과 동일한 구성ㆍ구조ㆍ크기로 제작돼야 한다. 실제 크기가 가열로 크기보다 큰 경우엔 가열로에 설치할 수 있는 최대 크기로 제작해 시험할 수 있다. 내화성능 시험체는 가장 큰 크기, 방연성능 시험체는 가장 작은 크기로 제작해야 한다. 방화 댐퍼를 선택해 적용할 땐 내화성능 시험체 크기와 방연성능 시험체 크기 사이의 규격을 설치할 수 있다.

|

|

방화 댐퍼 내화시험은 방화 댐퍼가 폐쇄된 상태에서 로내 온도를 시간-가열온도 곡선에 따라 가열해 시험을 실시하고 차염성을 확인한다.

T= 345log10(8t+1)+20

T: 가열로 내 평균온도(℃)

t: 시간(분)

|

2. 방화 댐퍼의 방연시험

방연시험은 KS F 2822(방화 댐퍼의 방연시험 방법)에 따라야 한다. [표 1] 방화 댐퍼 시험기준ㆍ방법 등에 관한 사항 중 시험기준에 의해 시험체를 구성한다.

KS F 2822 시험기준에서 공기 누설 시험 챔버 시험장치는 압력상자와 압력조절장치, 차압측정장치, 유량 측정 장치로 구성된다.

압력상자는 기밀 구조로 하고 시험체를 현장의 부착 방법에 따라 부착할 수 있는 것으로 해야 한다. 송풍기와 압력조절장치는 시험체 전후의 압력 차를 0~100㎩까지 연속 조정할 수 있다. 이는 일정한 압력으로 유지할 수 있어야 한다.

차압측정장치는 시험체 양면 사이의 정압 차를 5~100㎩ 범위에서 최대 허용 오차 ±5㎩, 규정 값의 ±10%의 정확도로 측정할 수 있는 장비여야 한다. 대기압은 ±1%의 정확도로 측정해야 한다.

또 유량 측정 장치(풍량 측정부, 풍속계를 조합한 상태에서 교정)는 ±5%의 정확도로 공기 누설량을 측정할 수 있어야 한다. 시험체는 방화 댐퍼 몸체에 연동 폐쇄장치를 포함한 것으로 한다. 그 재료와 구성은 실제의 것과 동일한 조건에서 제작된 거여야 한다.

시험방법은 현장 부착 방법에 따라 시험체를 압력상자에 기밀하게 부착한 후 시험체가 원활하게 개폐되는 걸 확인하고 연동 폐쇄장치로 폐쇄한 상태에서 실험한다.

압력 조절 장치를 가감해 시험체 전후의 압력 차를 10, 20, 30, 50㎩로 각각의 통기량을 측정한다. 일반적으로 방화 댐퍼가 폐쇄되면 공조설비 또는 환기설비의 송풍기가 정지돼 있다고 판단한다.

따라서 압력 차는 불꽃에 의한 부력을 고려해 50㎩까지의 범위에서 통기량을 측정하고 있다. 하지만 연기 배출 설비에서는 송풍기가 작동한 상태에서 폐쇄될 수도 있어 큰 압력 차에 대해 큰 풍량으로 측정해야 한다.

측정은 동일 시험체에 대해 기류 방향을 앞뒤로 바꿔 각각 3회 실시한다. 매회 시험체의 개폐 동작을 해야 하며 통기량은 다음 산출식으로 한다.

|

q: 시험체의 단위 개구 면적, 단위 시간당 통기량(㎥/㎡.min)

Q: 측정 시 공기 온도에서의 단위 시간당 전체 통기량(㎥/㎡.min)

A: 시험체의 개구 면적(㎡) - 방화 댐퍼의 케이싱 안쪽 면적

P0: 101.3(k㎩)

P1: 풍량 측정부 관 내의 기압(㎩)

T0: 273+20=293(K)

T1: 풍량 측정부 관 내의 공기 온도(K)

방화 댐퍼 방연시험 성능은 20℃에서 20㎩의 압력으로 매분 5㎥ 이하의 통기량을 요구하고 있다. 시험성적서에는 시험기관명과 의뢰자, 제조자, 상품명, 제품 모델 번호, 시험체의 설계도, 구조 상세도 등을 기록해야 한다. 시험결과엔 방화 댐퍼 각 면에서의 공기 누설량(㎥/㎡.min)과 압력차(통기량 선도), 성능 만족 여부를 표기해야 한다.

방화 댐퍼, 어떤 문제가 있나?

1. 성능시험

1) 방화 댐퍼는 내화구조의 벽에 매립해 설치하지 않으면 화재 시 덕트가 붕괴되면서 방화 댐퍼로써의 기능을 상실하기 때문에 방화 유용성이 없어지게 된다. 송풍기가 작동하는 상황에서 댐퍼가 폐쇄되면 전체적인 설비의 유량은 감소하지만 덕트 설계 유속은 몇 배가 높아질 수 있다.

따라서 동적 기류(Dynamic airflow)와 댐퍼의 압력은 댐퍼 폐쇄압력 이하에서 닫힐 수 있어야 한다. 국내에서는 댐퍼의 방연시험을 할 때 송풍기가 정지된 걸 기준으로 성능을 확인하고 있으나 실제 화재 시 송풍기를 정지하는 기능은 작동하지 않고 송풍기를 정지하도록 하는 기준도 없다.

화재 시 방화 댐퍼가 작동하는 시점에 송풍기가 돌고 있기 때문에 방화 댐퍼는 정상적으로 폐쇄되지 않을 수 있다.

또 방화 댐퍼의 방연성능시험은 시험체 전ㆍ후의 압력 차를 10, 20, 30, 50㎩로 하고 있어 매우 저압으로 성능을 확인하고 있다. 앞서 설명한 것처럼 실제 화재 시에는 송풍기가 정지된다고 보장할 수 없다.

제연설비의 경우 화재 시 제연설비가 작동하고 있으므로 동적 시스템을 고려해 방화 댐퍼의 성능기준을 개선할 필요가 있다.

2) ‘제연설비용 덕트에 방화 댐퍼를 설치해야 한다. 하지 않아도 된다’와 관련해 상당히 많은 논란이 발생하고 있다.

NFPA에서는 제연설비에도 내화성능 2시간 이상의 벽 또는 바닥을 관통하는 경우엔 방화 댐퍼를 설치하도록 하고 있다. UL 555에서는 제연설비에 사용하는 방화 댐퍼는 동적 시스템으로 성능을 평가하고 있으며 방화 댐퍼의 시험온도를 177℃ 이하로 규정하고 있다.

화재 시 작동하는 제연설비 중 거실 제연설비는 화재실에서 발생한 연기를 옥외로 배출한다. 부속실 제연설비의 경우 부속실에서 거실로 유입된 유입공기량만큼을 옥외로 배출한다.

방화 댐퍼가 동작하는 시점에서 송풍기가 가동되고 있어 기류가 이동하는 압력에서 완전한 폐쇄가 가능해야 한다. 따라서 동적 시스템을 기준으로 방화 댐퍼의 성능을 확인해야 한다.

3) 연기 또는 불꽃을 감지해 자동으로 닫히는 구조는 모터를 이용하는 방식이다. 그러나 이에 대한 세부적인 기준이 없어 혼란이 예상된다. 다음은 세부적으로 기준이 마련돼야 할 사항이다.

① 감지기 설치 위치: 감지기 설치 위치는 매우 중요하다. 방화 댐퍼는 다른 시스템과 연동되기보다 감지기 동작 때문에 해당 댐퍼만 자동으로 닫히도록 할 필요가 있다.

② 댐퍼 동작 확인 기능: 댐퍼 동작 상태를 모터가 구동되는 시점에서 확인한다면 댐퍼가 완전히 폐쇄되지 않은 상태에서 댐퍼 동작을 확인하게 됨에 따라 관리자는 댐퍼가 닫힌 것으로 인식하게 된다. 따라서 댐퍼의 모터가 동작하는 시점의 구동확인과 완전히 폐쇄된 상태에서의 폐쇄 확인을 받을 수 있어야 한다.

③ 복구 확인 기능: 댐퍼의 성능을 확인하는 것 또한 중요한 요소다. 우리는 제연 댐퍼에서 많은 경험을 했다. 댐퍼가 완전히 개방되거나 폐쇄되지 않았지만 폐쇄 또는 개방된 것으로 신호가 전달돼 혼란을 경험한 사례가 있다. 따라서 방화 댐퍼는 댐퍼가 완전히 개방된 상태에서 복구 신호를 받을 수 있도록 해야 댐퍼의 신뢰도를 높일 수 있을 거다.

④ 모터 성능 확인: 모터 성능을 확인하기 위한 성능기준을 마련해야 한다. 방화 댐퍼의 하자는 대부분 모터에서 발생한다. 모터의 성능기준이 없는 상태에서는 아무런 인증이 없는 모터를 댐퍼에 장착해 내화시험이나 방연시험을 하게 된다. 시험에서 통과하면 현장에서는 그 제품을 사용할 수밖에 없다. 따라서 모터의 성능 기준을 마련해야 한다.

⑤ 제어라인ㆍ감지기 배선: 제어라인과 감지기 배선에 관한 기준이 없는 상태에서는 아무런 조건 없이 CD 전선관(합성수지제가요전선관) 등을 사용해 노출해도 전혀 문제 되지 않는다. 따라서 제어라인과 감지기 배선은 내화 또는 내열 배선을 사용하도록 개선할 필요가 있다. 지금도 현장에서는 배선에 대한 기준이 없는 경우 CD 전선관 등을 이용해 설치하는 게 일반적이다.

방화 댐퍼는 하나의 건축물에 수십 개에서 수백 개를 설치하게 된다. 이렇게 많은 댐퍼를 설치하면서 계획된 위치에 모두 설치할 순 없으므로 노출 배관을 해야 하는 상황도 발생하게 된다. 따라서 내화 또는 내열 배선으로 제어라인과 감지기 배선을 규정하는 게 적합하다고 생각한다.

⑥ 어디서 정보를 수집해 관리할 건가: 하나의 건축물에 설치되는 방화 댐퍼는 수십 개에서 수백 개 또는 그 이상이 설치될 수 있다. 이렇게 많은 댐퍼의 동작과 확인, 복구 신호를 어디서 받아서 처리할 건가에 관한 문제다.

당연히 방화 셔터나 방화문, 배연창 등과 같은 화재 수신반에서 그 신호를 받게 된다. 그러나 설비공사와의 간섭 문제나 해당 설비가 잘못됐을 때 그 책임의 문제 등으로 인해 분쟁의 여지가 있으므로 정보수집 방안에 관한 기준도 마련돼야 한다.

⑦ 송풍기 정지: 방화 댐퍼는 송풍기가 정지된 상태를 기준으로 성능을 확인하고 있다. 따라서 연기 또는 불꽃을 감지해 방화 댐퍼가 동작할 때 송풍기가 정지하는 방식으로 개선돼야 한다.

2. 설계

1)일반적으로 설계도면에서 가장 많이 누락되는 게 방화 댐퍼다. 방화 댐퍼는 환기, 냉방, 난방용 풍도가 방화구획을 구성하는 벽 또는 바닥을 관통하는 경우 설치토록 하고 있다.

하지만 제연덕트는 방화 댐퍼 설치 대상에 포함이 안 돼 설계도서에서 누락하는 경우가 많아 현장에서 논란이 되곤 한다.

최근 국토교통부 질의회신에서도 제연을 위한 설비는 ‘건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙’ 제14조 제2항 제3호에 해당하지 않아 방화 댐퍼를 설치하지 않아도 되는 거로 답변하고 있다.

이는 제연설비가 화재를 인접구역으로 확산시키지 않는다는 전제를 내포하고 있어 매우 위험한 내용이라고 생각된다. 국내에서도 NFPA에서와 같이 제연덕트에 일정 온도 이상의 방화 댐퍼를 적용하도록 기준을 개정하는 게 바람직하다고 판단된다.

2) 2021년 8월 7일부터 방화 댐퍼는 연기 또는 불꽃을 감지해 동작하도록 하고 있다. 이때 감지기 설치 위치에 관한 내용이 불분명하다.

방화 댐퍼의 개념으로 본다면 덕트 내부에 감지기를 설치해 연기 또는 불꽃을 감지할 때 댐퍼가 자동으로 동작하도록 하는 게 적합하다. 그러나 일부에서는 다소 혼란이 발생할 것으로 보인다.

따라서 설계자는 이 기준을 명확하게 인지하고 감지기를 설치해야 한다. 화재 수신반과의 연동관계도 어떠한 기준으로 설치할 건지 분명히 해야 한다.

‘건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙’과 ‘자동방화셔터, 방화문 및 방화 댐퍼의 기준’에서도 감지기 설치와 연동에 관한 기준을 명확하게 하고 있지 않아 이에 대한 기준을 재정립할 필요가 있다.

아래 사항은 연기 또는 불꽃을 감지해 동작하는 방화 댐퍼만 적용하며 현재 상세한 설치기준이 마련되지 않은 관계로 설계도서 또는 시방서에 명시할 필요가 있다.

ㆍ감지기 위치: 덕트 내부 방화 댐퍼 덕트 점검구 인근에 설치

ㆍ감지기와 감지기, 감지기와 화재수신기, 연동폐쇄장치와 화재수신기간 배선은 내열배선으로 한다.

ㆍ댐퍼마다 설치된 감지기가 동작하면 해당 방화 댐퍼만 동작해야 한다.

ㆍ연동폐쇄장치의 기동이나 완전 폐쇄 상태를 화재 수신반에서 확인할 수 있어야 한다.

ㆍ방화 댐퍼용 감지기가 동작하면 화재 수신반에 경보를 울려야 한다.

ㆍ동작한 연동폐쇄장치 위치를 수신반에서 확인할 수 있어야 한다.

ㆍ환기, 냉방, 난방설비 등에 설치된 방화 댐퍼 중 어느 하나가 동작하는 경우엔 해당 송풍기는 정지해야 한다.

ㆍ방화 댐퍼를 설치하는 주체의 작업 범위와 제어라인을 설치하는 주체의 작업 범위를 명확하게 설계도서에 명시해야 한다.

3. 시공

|

|

|

|

1) 방화 댐퍼는 벽체에 매립해 설치해야 한다. 방화 댐퍼를 설치하는 과정에서 벽 또는 바닥에서 이격해 설치하는 걸 자주 볼 수 있다.

방화 댐퍼를 설치하는 목적은 화재 시 발생한 연기 또는 열기류가 방화구획 이면으로 확대되는 걸 방지하기 위해서다. 방화 댐퍼는 방화구획을 구성하는 벽체 또는 바닥에서 정확하게 작동돼야 한다.

따라서 방화 댐퍼를 설치할 때 벽 또는 바닥에서 이격해 설치하지 않도록 주의가 필요하다.

2) 방화 댐퍼를 설치하기 위한 내화구조 벽체와 덕트 관통부에는 틈이 발생하게 된다. 이 틈은 화재 실에서의 연기나 독성가스, 열기류, 화염 등이 이면으로 확산할 우려가 매우 크다.

따라서 이 관통 부위에는 내화충전구조로 충전이 가능하도록 일정 간격의 틈새를 확보해야 한다. 틈새가 너무 작으면 방화실리콘으로 마감하게 되는데 이는 정확한 충전이 어렵기 때문이다.

3) 방화 댐퍼는 설치할 때 주의가 필요하다. 향후 유지관리를 고려해 위치를 선정하고 점검이 가능한 구조로 설치해야 한다.

4) 연기 또는 불꽃에 의해 동작하는 모터 구동형 방화 댐퍼의 경우 6각 축을 적용해 모터를 설치한다. 이에 따라 댐퍼 모터가 헛돌거나 모터 고장으로 인한 문제, 댐퍼가 완전히 닫히지 않은 상태에서 댐퍼가 닫힌 것으로 확인되는 경우가 발생한다.

해결하려면 댐퍼 축에 모터 고정을 견고하게 해야 한다. 가능한 6각 축보다는 4각 축을 사용할 필요가 있다. 모터 구동장치 성능에 관한 확인 절차도 필요하다. 또 댐퍼 기동점과 완전히 폐쇄된 상태에서 댐퍼가 완전히 닫혔다는 걸 확인할 수 있도록 접점을 구성하는 게 적합하다.

4. 유지관리

1) 방화 댐퍼는 반자 내부 등 은폐된 장소에 위치해 한번 설치하면 두 번 확인하기 어려운 구조다. 방화 댐퍼가 작동했을 때 환기, 냉방, 난방시설의 경우 확인할 수 있지만 제연설비의 경우엔 대부분 확인이 불가능하다. 따라서 확인 점검 주기를 정할 필요가 있다.

2) 온도에 의해 작동하는 방화 댐퍼에 설치된 점검구를 통해 수시로 댐퍼의 작동 여부를 확인해야 한다. 단순하게 퓨즈를 철사 등 고리에 묶어 설치하고 있어 송풍기 작동에 의한 진동으로 고리가 풀리는 경우엔 자동으로 폐쇄된다. 따라서 주기적인 확인과 관리가 필요하다.

3) 연기 또는 불꽃 감지로 동작하는 모터방식의 방화 댐퍼는 최소한 1개월에 한 번 정도 정상 작동 여부를 확인해야 한다.

전기적인 장치에 의해 동작하는 방식으로 불확실성이 크고 6각 축 등에 모터를 설치하기 때문에 모터가 헛돌아 댐퍼가 닫히지 않는 등의 문제가 발생할 우려가 있다. 따라서 주기적인 정상 작동 상태를 확인하는 것만이 성능과 품질을 보증할 수 있다.

4) 방화 댐퍼를 교체하거나 수리한 경우엔 그 이력을 관리해야 한다. 노후 또는 고장 등의 원인으로 댐퍼를 교체 또는 수리하고서도 그 이력이 관리되지 않아 불필요한 비용이 추가되거나 관리자가 변경되면 과거 기록을 전혀 확인하기 어려울 수 있어서다.

방화 댐퍼의 품질관리 절차서 어떻게 관리해야 하나?

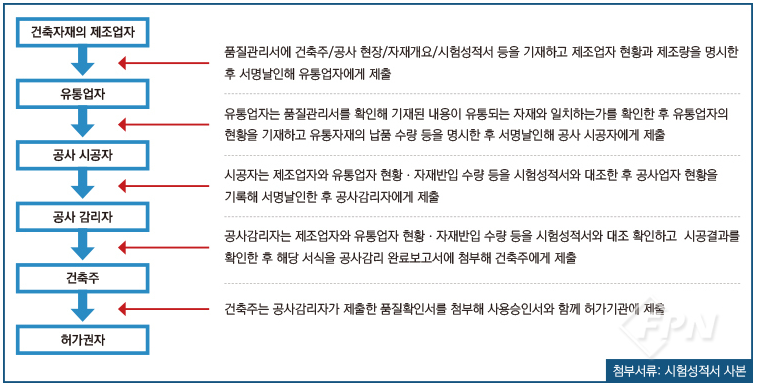

방화 댐퍼는 건축자재 품질관리서를 작성해 최종 허가권자에게 제출해야 한다. 방화 댐퍼 품질관리서는 아래와 같이 관리하고 검토해야 한다. 건축자재 품질관리 절차는 [그림 5]에 따른 절차에 의해 관리돼야 한다.

□ 방화 댐퍼 품질관리서

▷ 첨부서류: ‘산업표준화법’에 따른 한국산업규격에서 정하는 방화 댐퍼의 방연시험방법에 적합한 걸 증명하는 시험성적서 사본

▷공사시공자와 공사감리자는 첨부된 시험성적서의 위ㆍ변조 여부를 확인한 뒤 서명날인

▷공사감리자는 이 서식을 공사감리완료보고서에 첨부해 건축주에게 제출해야 한다. 건축주는 ‘건축법’ 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 ‘건축법’ 시행규칙 별지 제17호 서식의 사용승인 신청서와 함께 제출

▷방화 댐퍼의 납품일 또는 시공완료일 등이 복수인 경우엔 이 서식을 각각 작성

|

▷ 검토사항

ㆍ시험성적서 비교 확인: 방화 댐퍼의 종류, 설치 위치, 시험성적서 발급기관, 성적서 번호, 내화충전구조 규격 등 확인

ㆍ방화 댐퍼 제조 수량 확인

ㆍ방화 댐퍼 납품수량 확인: 제조자, 납품자, 설치 위치별, 규격별 확인

ㆍ방화 댐퍼의 종류, 용도 시험성적서별로 확인

ㆍ납품된 방화 댐퍼의 규격에 따른 시험성적서 확인

ㆍ방화 댐퍼 시공 위치 확인

ㆍ방화 댐퍼 구조ㆍ시험성적서, 시방서, 설계도면 등의 내용, 납품된 방화 댐퍼의 규격과 일치 여부 확인

ㆍ규격ㆍ납품 일자, 시공완료일에 따라 품질확인서 작성

ㆍ납품 관리대장을 작성해 관리

ㆍ시공검측 관련 사항 확인ㆍ관리

방화 댐퍼는 수직 또는 수평 방화구획에 설치해 화재 시 인접 구역으로 화재가 확산하는 걸 방지한다. 따라서 방화 댐퍼는 성능 확인에서부터 설치, 유지관리까지 철저한 품질관리가 필요하며 다음과 같은 사항에 대한 개선이 필요하다.

1) 연기 또는 불꽃을 감지해 자동으로 닫히도록 하는 방화 댐퍼의 구동장치와 구동장치의 조건, 동작 확인, 감시기능 등에 관한 기준이 마련돼야 한다.

2) 제연설비용 덕트가 방화구획을 관통하는 경우에도 기준에 따라 방화 댐퍼를 설치하도록 기준을 마련해야 한다.

3) 방화 댐퍼 동작에 따라 송풍기 연동 정지 기능을 부여해야 한다.

4) 구동장치에 대한 성능 기준을 마련해야 한다.

희림종합건축사사무소_ 윤해권 : yhk2426@heerim.com

'건축방재' 카테고리의 다른 글

| 다중이용업소 불연ㆍ준불연 실내장식물 감독 체계 이대로 좋나 (0) | 2022.03.25 |

|---|---|

| 격이 다른 화재탐지시스템 ‘SRF 2.0’ 내놓은 한국지멘스 (0) | 2022.03.25 |

| 기계설비 이해 (0) | 2022.03.22 |

| 비선형 지진해석을 통한 건축물 내진성능 평가 (0) | 2022.03.22 |

| 지하 대규모 복합시설의 방화구획 완화사례 (0) | 2022.03.20 |